りずみんの健康管理コラム

RIZUMIN’S COLUMN

- #夏の健康管理

旬を迎えるウリ科の野菜で夏を乗り切ろう!

連日、猛暑が続いていますね。 涼しい部屋から外に出ると、強い日差しと湿度により大量の汗が出ます。汗をかくと水分やミネラルが体外に排出されてしまいますが、それらを補うためにはウリ科の野菜がおすすめです。

今回は、夏に旬を迎えるウリ科の野菜や栄養素などについてご紹介いたします。

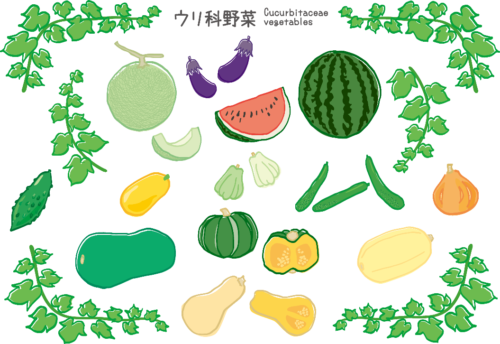

ウリ科とは?

野菜は植物学的な分類がされており、その中の1つにウリ科があります。ウリ科は、巻きひげと呼ばれるつる性の性質を持っているものや、黄色やオレンジの花を咲かすもの、大きな実を付けるものが多いのが特徴です。夏に旬を迎えるものが多く、水分が豊富に含まれているため、夏の水分補給にぴったりの食材です。

夏が旬のウリ科の食材

胡瓜(きゅうり)、南瓜(かぼちゃ)、苦瓜(ゴーヤ)、冬瓜(とうがん)、白瓜(しろうり)、西瓜(すいか)、甜瓜(メロン)、ズッキーニ、など

ウリ科の野菜に含まれる栄養素

ウリ科の野菜は、カリウムやβ-カロテン、ビタミンC、葉酸などの栄養素が豊富に含まれているだけでなく、低カロリーなのも特徴です。

<カリウム>

細胞の浸透圧を維持し、体内の水分バランスを保つ働きがあります。余分な塩分(ナトリウム)を体外に排出を促す働きがあるため、高血圧やむくみの予防にも良いとされる栄養素です。

<葉酸>

ビタミンB12と一緒に赤血球の合成を促進したり、動脈硬化の危険因子とされているホモシステインをメチオニンに変換するのを助けたりする栄養素です。また、胎児の発育にも重要な栄養素であるため、妊婦はしっかりと摂ることが大切です。

<βカロテン>

体内でビタミンAに変換されることで、皮膚や粘膜を正常に保ち、抗酸化作用によって老化やがん予防にもよいとされる栄養素です。

<ビタミンC>

抗酸化作用があり、血管の老化を予防し、夏の強い紫外線のダメージから体を守ってくれる栄養素です。他にも、ホルモンの合成を促進したり、鉄の吸収を助けたりなど様々な役割があります。

ウリ科に感じる独特の『苦み』とは?

ウリ科には、苦みを感じる野菜が多くあります。その苦みの原因となっているものが、植物が害虫や動物から身を守るために生成するククルビタシン類という物質です。

現在は、品種改良によって食用のものは苦味成分がほとんど含まれなくなっており、食べても衛生上の問題はありません。しかし、ひょうたんなど観賞用の植物は、ククルビタシン類が多く含まれている可能性があり、食べると腹痛や下痢などの中毒症状を引き起こすとされています。

食用でもまれに苦みが強いものがあるため、普段とは違った強い苦味を感じた場合は、食べるのを控えるようにしましょう。なお、ククルビタシン類は加熱しても分解されません。

ウリ科は東洋医学で体を冷ます食べ物?

東洋医学では、食べ物の味や性質を五つに分類したものを『五味五性』といいます。

五味には、『酸』『苦』『甘』『辛』『鹹(塩辛さ)』の5つの味があります。五性では、体を温めたり冷やしたりする食べものを『熱』『温』『平』『涼』『寒』に分類します。

夏は体に熱がこもりやすいため、熱を冷まして鎮静する作用がある『涼』や『寒』(寒涼性)の食材を摂ることがおすすめです。ウリ科には寒涼性の野菜が多く、夏にぴったりの食材といえます。

ウリ科の食べ物を上手に活用するには?

ウリ科に含まれる食材の中から、3つをピックアップしてご紹介します。

きゅうり

夏野菜の定番で活用方法も豊富なきゅうりですが、おすすめな食べ方の1つが一本漬けです。

漬けダレに、ミョウガや鷹の爪などアクセントとなるものも一緒に漬けこむことがおすすめで、夏の暑い時期の水分やミネラル補給にピッタリです。

冬瓜

『ふゆのうり』と漢字で書くため、冬野菜なのかと勘違いされがちですが、夏に旬を迎える夏野菜です。冬瓜は皮が厚く、適切に保存することで冬まで持つことから、このような名前がついたと言われています。

食べ方としては、スープにして食べることがおすすめです。冬瓜に含むカリウムやビタミンCなどは水溶性のため、茹でることで水に流れてしまいますが、汁ごと食べることで栄養素を余すことなく食べることができます。

ゴーヤ

苦みが強く苦手な人も多いゴーヤですが、ゴーヤの苦み成分であるモモルデシンという物質には食欲を増進させる作用があります。そのため、食欲が落ちやすい夏にもってこいの食材です。

ゴーヤは苦みを取るために水にさらしますが、苦みと一緒に水溶性の栄養素も抜けていってしまうため、さっとさらすようにしましょう。調理する際には、豚肉や豆腐、卵などのタンパク質と一緒に摂取することで、必要な栄養素を補うことができます。

いかがでしたか?

ウリ科の食べ物を上手に活用し、夏を乗り切りましょう。

健康管理能力検定3級では、夏の暑さを乗り切るくらし方、2級では栄養素の働きや東洋医学からみた体のリズムについても学んでいただけます。

著者: 健康管理能力検定 監修: 日本成人病予防協会