りずみんの健康管理コラム

RIZUMIN’S COLUMN

- #春の健康管理

春は『肝』を労わろう!

3月に入り、少しずつ暖かくなってきて、春の訪れを感じる日も増えてきましたね。春は、様々な要因により体調不良が起こりやすく、東洋医学でいう五臓 (肝・心・脾・肺・腎)のうち、『肝』の不調が起こりやすい季節です。

今回は、春に起こりやすい『肝』の不調と、『肝』を整える春の養生についてご紹介します。

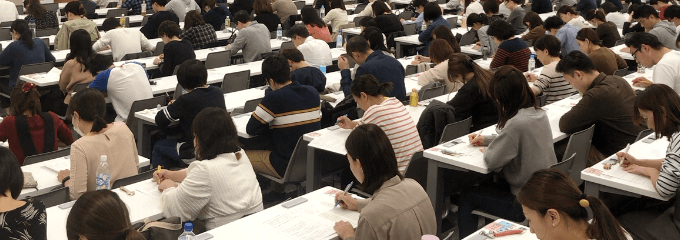

春に体調不良が起こりやすい理由

春に起こる体調不良の原因には、寒暖差や気圧、環境の変化などがあります。3月は少しずつ気温が上がっていき、日中暖かく過ごしやすい日もありますが、夜になると急に気温が下がって冷えるなど、一日を通して気温の変化が起こりやすい季節です。また、気圧の変化が激しく、低気圧による体調不良を感じやすい時期でもあります。さらに、新年度に向けて生活がガラッと変化することが多く、緊張やストレスから体調不良を起こしやすくなります。

このように、気候や環境の変化が多い春は、心身ともにストレスを感じやすく、東洋医学でいう『肝』の不調の原因となります。

『肝』が不調になると?

東洋医学からみた『肝』の働きは、血液の貯蔵や解毒といった肝臓の働きだけでなく、目や爪、感情のコントロールなど広い範囲にわたります。そして、代謝や自律神経の働きを調整したり、全身の血流を調整したりする働きがあると考えられています。しかし、春の不調で『肝』の働きが乱れると、情緒不安定になる、イライラする、怒りっぽくなる、脇や胸が張る、肩こり、生理痛、頭痛、便秘などの症状が現れやすくなります。

また、不調の原因は、細菌やウイルスによるものもあります。東洋医学では、細菌やウイルスなどの病のもととなる邪気を風邪(ふうじゃ)といいます。風邪は特に春に盛んになり、風などに乗って体内に侵入し、発熱や頭痛、鼻水、発疹、痛みなどの症状を引き起こし、体に影響を及ぼすと考えられています。

『肝』を整える春の養生

酸っぱいものを食べよう

食べ物には酸、苦、甘、辛、鹹(塩辛い)の五味があり、これらが東洋医学の五臓を補うと考えられています。春は、特に酸味のある食べ物を積極的に取り入れることがおすすめです。酸味は『肝』の働きを正常に戻し、体の疲れをとり、精神の苛立ちを抑えてくれます。そのほかにも、眼精疲労の軽減や眠りの改善、胃腸の働きを高める働きがあります。ただし、酸味は取りすぎると逆に胃腸の働きを弱めてしまうため、取りすぎには注意が必要です。

季節の食べ物を食べよう

春はふきのとうやたらの芽、春菊、うど、わらびなどが旬を迎える季節です。春の食材特有の苦みやえぐみの成分には、抗酸化作用があるポリフェノールが多く含まれています。また、苦みには冬の間にため込んだ毒素を排出する働きもあり、『肝』の働きを助けてくれます。

生活にメリハリをつけよう

春は、日照時間の影響で体内時計がずれて、時差ボケのような状態に陥りやすく、たくさん寝ても眠かったり、体がだるかったりなど不調が起こりやすくなります。そのため、朝起きる時間と寝る時間を一定にすることや、朝太陽の光を浴びる、有酸素運動をするなど、生活リズムを整えてメリハリのある生活を送ることが大切です。生活にメリハリをつけることで、体内時計を春時間に合わせ、体のリズムを整えましょう。

いかがでしたか?

春は、木の新芽が青葉へ成長していくように、人間も活動的になりそれを発散する季節が春です。春の養生で『肝』を労わり、心も体ものびやかに過ごしましょう。

健康管理能力検定3級では東洋医学の概要、2級では東洋医学からみた体のリズムについて学んでいただけます。

著者: 健康管理能力検定 監修: 日本成人病予防協会